第29話 病原体の王様

当たり前の話ですが、植物の病気(伝染病)も、人間や動物の感染症と同じように、病気の原因となる微生物(病原体)が、植物の体内に侵入することによって起こります。今回はその病原体のことを、ひとまとめにして話すことにします。

《 病原体の性格 》

作物の病気を引き起こす病原体と人間とは、非常に似た“性格”を持っているといえば、驚く方が大半でしょう。ではどう似ているのか—。

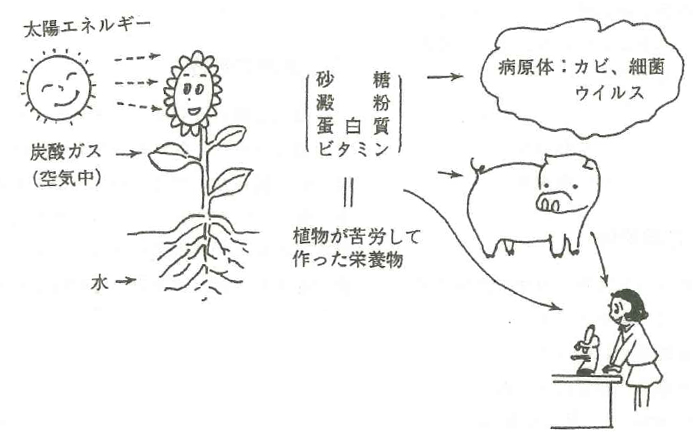

病原体も人間も、栄養物、なかんずくその原材料である“でんぷん”を自力でつくることができません。つまり植物(もっと厳密にいうと光合成のできる植物)の労苦の結晶であるでんぷんに頼って生きているという点が似ているのです。人間の栄養といわれる、炭水化物もタンパク質もビタミンもすべて、その原材料はでんぷんなのです。その関係を図1に示しました。この図を見ながら、病原体に親近感をもっていただきたいものです。

|

▼図1 植物の病原体も人間も、植物がつくった養分を“いただく”という点では同じ存在なのだ

|

《 病原体の姿 》

さて、人間は“食べる”という行為で栄養を確保するのですが、病原体はどんなふうにして養分を確保して(=奪って)いるのでしょうか。

表1をご覧ください。まず植物体の最小の構成物は細胞、その大きさは約20×15μm(※1)です。この細胞の中に病原体が侵入して、栄養分を奪うわけです。病原体の中で一番大きいのが糸状菌で、約1.5〜5.0μm、次が細菌で約0.7〜1.5μm、そして最も小さいのがウイルスで約30~500nm(※2)です。ウイルスは超微細のため、普通の顕微鏡では見ることができません。電子顕微鏡が必要です。

▼表1 細胞と病原体の大きさ比べ

| 細胞・病原体 | 大きさ(約) | |

|---|---|---|

| 植物細胞 | 長さ15μm×幅20μm | |

| 病 原 体 |

糸状菌(※3) 細菌 ウイルス |

1.5〜5.0μm 0.7〜1.5μm 30〜500nm |

※1 μm:マイクロメートルと読む。1mmの1000分の1の長さです。

※2 nm:ナノメートルと読む。1μmの1000分の1の長さです。ウイルスの大きさの表示に使われます。

※3 糸状菌:胞子の大きさで示しています。

ところでここまで、注意深く“病原体”と書いてきたことに気付いた方がいたら、その方はなかなかです。病原“菌”ではないのです。病原体が糸状菌(カビ)のときにだけ、病原菌というのが正解です。次のように整理すると、わかりやすいと思います。

| 病原体 | ⇒ | 病害の グループ名 |

⇒ | 具体的な病害 |

|---|---|---|---|---|

| ウイルス:V | ⇒ | ウイルス病 | ⇒ | ダイズわい化病など(写真①②) |

| 細菌(通称:バクテリア):B | ⇒ | 細菌病 | ⇒ | タマネギ軟腐病など(写真③④) |

| 糸状菌(=通称:カビ) | ⇒ | 菌類病 | ⇒ | メロンうどんこ病など(写真⑤⑥) |

|

▲①ダイズわい化病(ウイルス病:V) |

▲②コムギ縞萎縮病(ウイルス病:V) |

|

▲③タマネギ軟腐病(細菌病:B) |

▲④ニンジン軟腐病(細菌病:B) |

|

▲⑤メロンうどんこ病(菌類病:F) |

▲⑥ジャガイモ粉状そうか病(菌類病:F) |

《 病原体の王様 》

具体例としてメロンの病気についてお話しします。表2をご覧ください。病原体の項目にVと書いてあるのはウイルス(英語名:Virus)で、Bは細菌(別名:バクテリア、英語名:Bacteria)、それからFが糸状菌(俗称:カビ、英語名Fungus)です。F、つまり糸状菌による病気が多いのが目につきます。メロンだけでなくトマト、キュウリなど野菜類のほか、水稲、畑作物でもこの傾向は同じです。つまり農作物を含むすべての植物の世界では、糸状菌が“病原体の王様”なのです。

▼表2 メロンの病害と病原体(代表的な病害のみ)

| 病名 | 病原体 |

|---|---|

| 壊疽(えそ)斑点 | V |

| 斑点細菌病 | B |

| うどんこ病 | F |

| 炭疽(たんそ)病 | F |

| べと病 | F |

| 黒星病 | F |

| 半身萎凋病 | F |

| つる枯病 | F |

| つる割病 | F |

| ばら色かび病 | F |

| 紅色根腐病 | F |